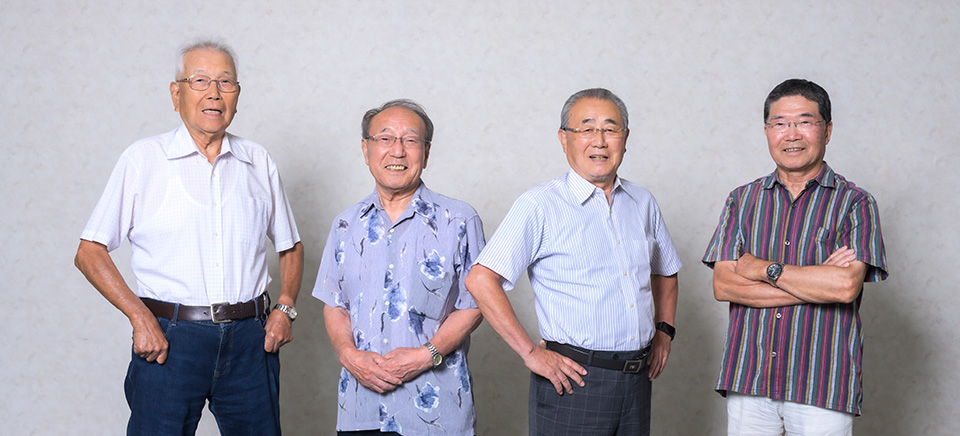

近代から現代に移り変わるにつれ、

バスの機能や役割、

車窓から見える街並みも

大きく変わってきています。

そこで、1960年代から2000年代にかけて

活躍していた元職員が集まり、

当時の懐かしい出来事や

思い出深い車両について

楽しく語り合いました。

(ささき たみお)

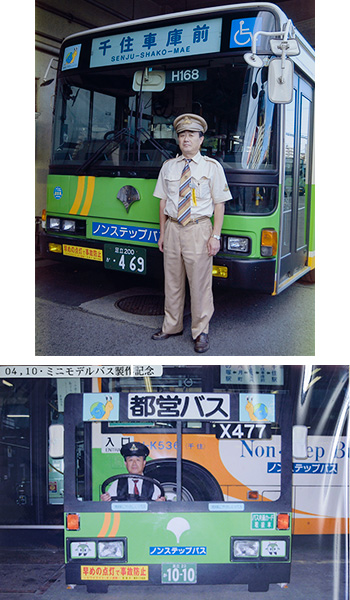

元乗務員。1967年入局。志村営業所に配属後、1972年に北営業所に転属。2012年退職。

(せきざわ きゅういち)

元乗務員。1974年入局。早稲田営業所に配属。2003年退職。

(さいとう じゅんじ)

元乗務員。1970年入局。渋谷営業所に配属後、1980年に千住営業所に転属。2005年退職。

(よしぐち ふじお)

元車両整備士。1960年入局。旧・洲崎営業所に配属後、1968年に洲崎営業所と東雲分車庫が統合し新たに開設した深川営業所に転属。1998年退職。

- 1 思い出の車両とともに振り返る当時の仕事

- ― この100年でバスの車両は大きく進化しました。歴代の車両で、特に思い入れのあるものはありますか?

齋藤まずね、我々が新人だった頃は、新車を運転できる機会がなかったんですよ。

佐々木いわゆる年功序列で、新人はいちばん古い車両を担当する。それから何年も経験を積んだあとに、ようやく新車をもらえて運転することができました。

芳口私は整備担当で運転はしなかったけれど、最初に整備を担当したのは「いすゞBX95」だったね。この車はボンネットの中にエンジンが搭載されていたんだ。メンテナンスはかなりやりやすかったですよ。

齋藤私が最初に運転したのは、「あずま※」。今はワンマンだけど、当時はツーマンって言って、車掌さんと2人で乗っていました。

(※東都知事時代の塗装でクリーム地にマルーン帯の車両)

芳口車掌は「コンダクター」、つまり運行の指揮者なんです。運転手がバスを運転し、お客さんの乗り降りや精算を車掌がぜんぶ担っていた。

佐々木当時は今のように客席に降車ブザーがなくて、お客さんは手をあげて車掌さんに「降ります」と知らせていましたからね。それで車掌さんが1回ブザーを鳴らすと次のバス停で停車、2回短くブザーを鳴らしたときは通過するというシステムだった。運賃も今のように機械が自動で計算してくれたわけじゃなくて、車掌が1枚1枚切符を切ってました。だから走行区間の料金をぜんぶ覚えていないといけなかったんです。

関澤車掌さんはやることが多くて大変だったよね。

芳口当時のバス代は20円か30円くらいだったんだけど、お客さんの中には毎回千円札を出す人なんかもいたのね。だけど毎回お釣りを出してると、ダイヤが遅れちゃうでしょう?それで車掌が「あんた、この前も(千円)出したでしょ!」って怒ってたこともあったな(笑)。

齋藤けっこう気を遣いましたよね。とくに自分が新人のときは、車掌さんのほうがずっとベテランだったから。

- ― 昔と今では、バスの内装や機能も大きく違うのでしょうか?

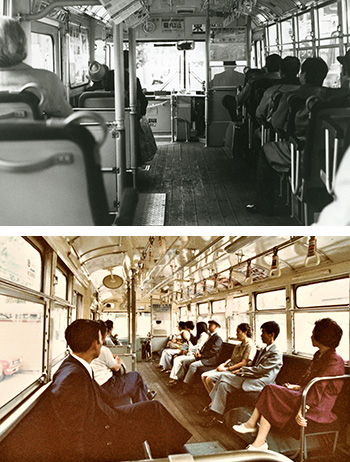

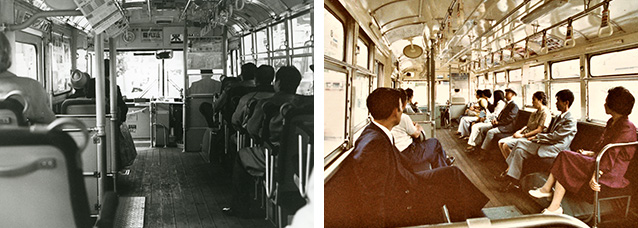

齋藤昔は床が木製だったんです。それで、ほこり防止のために床に廃油を塗ってたんだけど、そのせいでお客さんが足を滑らせちゃうこともあった。

佐々木雨が降ったあとなんかは特に危なかったね。今は床材が滑りにくい樹脂に改良されたから、ほこりも立たないし、滑りにくいようになったね。

齋藤それからこの頃は、まだ車にクーラーがなかったんだ。夏は暑くてどうしようもなかったですよ。それで車のフロント部分を開けて風を入れて涼をとっていました。

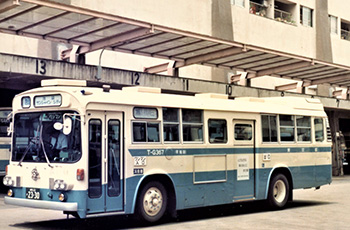

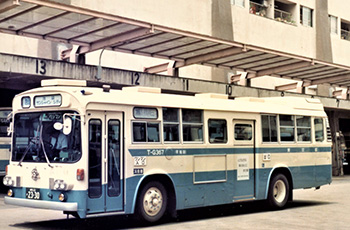

後年はナックルラインカラーに塗り替えられて使用された。

関澤いやぁ、暑かったよなぁ。お客さんなんか汗でビショビショになって、シートが濡れてたんだから。

佐々木クーラーが入ったのは「昭和54年のG代」からだったかな。

一番最初は(当時の都知事の名前に因んだ)通称美濃部カラーで登場。

関澤それが最初は全然効かなかったんだよ。うちの営業所なんか、初めてクーラー車が入ったときは、運転手が蝶ネクタイをしてきたんだ。「お前なんだそりゃ?」って聞いたら「なんといったってクーラー車ですから!」と得意満面で答えてた。笑っちゃったよ。

齋藤当時、千住営業所の担当区間は、桜木から北千住まで、民間のバス会社と運行ルートが同じだったんです。それでうちが先駆けてクーラー車を導入したら、みんな民間のバスには乗らずに都バスに殺到するようになった。そのせいで混雑して余計に暑くてね(笑)。そういう時代もありました。

齋藤あと、昔はパワーステアリングじゃないから、ハンドルも重かったね。手袋しないと滑っちゃうくらい。

関澤特にラッシュ時でバスが超満員のときは、ハンドルが回せないんだよ。

佐々木パワーステアリングになったのは、「緑」(ナックルラインカラー)からだね。それでも今のフィンガーコントロールのギアの車両に比べれば、全然重かったけれど。

齋藤でも、当時はきついのが当たり前だったから。

佐々木そうそう。前職がトラック運転手だった人も多くて、みんな「こういうもんだ」と思ってた。

関澤車種によっても(操作感に)癖があって違うから、営業所ごとに車種を統一していたんだ。自分がいた早稲田営業所は三菱だったな。

芳口三菱がいちばん堅牢なのよ。運転手それぞれに好みの車種があったね。

齋藤車種もそうだけど、クラッチとか座席の調整も人によってまるで違いました。

関澤当時は「2人1車」と言って、2人の運転手が1台のバスを午前と午後を分け合って使っていたんです。

佐々木「午前番」「午後番」って言ってね。

齋藤運転手によっては、クラッチの遊びが多いほうがいいとか、少ないほうがいいとか、色々あるんですよ。

関澤自分好みの設定に調整するんだけど、次に乗った運転手が、すぐにまた変えちゃうんだ。座席の高さとか、バックミラーの角度とかも、全部自分好みに設定して。ひどいやつは、ネジを締めて固定しちゃうやつもいた。

佐々木路上交替したときに大変なんだよ。すぐに椅子の高さが調整できないから。

齋藤だから常に座布団を持ってた人もいましたね(笑)。

- 2 社会の出来事から振り返る現場の裏話

- ― 昭和から平成にかけて、社会に影響を与えるような出来事や事件も多くありましたが、印象に残っているものはありますか?

齋藤印象に残っているのは、1986年に起きた伊豆大島(三原山)の噴火ですね。当時、千住営業所では臨時バスを出して、晴海埠頭まで避難された方を迎えに行きましたよ。

関澤緊急事態ということで、早稲田営業所からも結構な台数を応援に出しました。

芳口当時、整備士が集まって、箱根で宿泊学習会をやっていたんだ。そのときにちょうど噴火して、職員は夜中にタクシーで職場に戻ったのを覚えています。

関澤大島から避難してきた人たちを空いている都営住宅に分散して送り届けたんだよね。

齋藤それから1995年に起きた阪神淡路大震災。あれも結構な台数の臨時バスを出しましたよ。発生してからすぐに、作業員や救援物資を被災地まで運びました。

芳口天災が起きたときは、とにかく大変なんだ。大型台風がきたときは、バスが冠水するのを防ぐために晴海埠頭まで全台退避させたんだけど、あそこは海のすぐそばでしょう?

塩害でフロントガラスが真っ白になっちゃって、それを取るのに苦労した記憶があります。それから冬は雪害ね。降雪量が多い日は、夜中でも関係なく職場に行って、朝の出発前までにバスのタイヤ全部にチェーンを巻いた。そういう仕事が年中ありましたね。

関澤道路が凍結しないように、一晩中塩カリ(塩化カルシウム)をまいたこともあったなぁ。

佐々木事故防止のためには必要だからね。

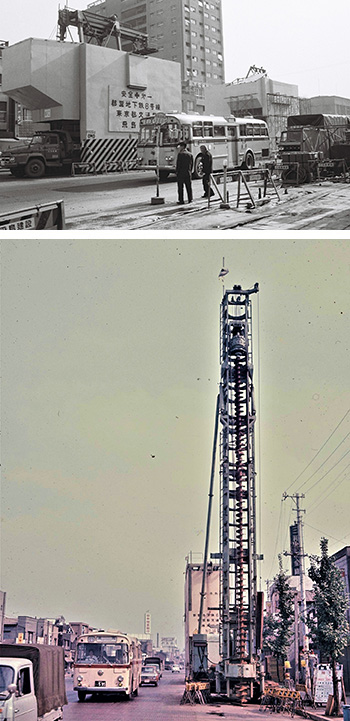

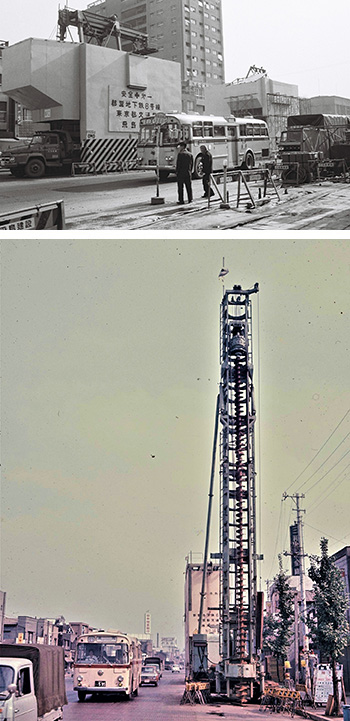

芳口整備の面では、パンクにも随分頭を悩まされました。1960年以降は、地下鉄工事が頻繁にあった関係で、板張りの道路があちこちにありましてね。当時はタイヤの質が悪かったのもあるけど、板に打ち込んでいる釘が原因でパンクが多発しました。

齋藤今はやってないけど、昔はタイヤが減ってくると「山かけ」って言って、表面が削れた分だけゴムを盛って(はりつけて)使ってたんです。少ない資源を有効活用していました。

芳口タイヤを長持ちさせるために色々工夫したもんですよ。

関澤整備職員とは、バスの整備のことでけんかすることもあったな。

芳口乗務員が「どこそこの調子が悪い」と記した伝票を持ってくるんだけど、調べてみるとどこも悪くないことがままあるんだよ(笑)。

齋藤方向指示器やライトの球切れははっきりわかるけど、エンジンなんかはなかなか原因がわからないですからね。

関澤バック運転で車をこすったときは、整備職員の機嫌を損ねないように、菓子折りを持っていく人もいたもんです(笑)。

芳口そういうコミュニケーションは営業所ごとに色々ありましたわ。

齋藤また当時はストライキが盛んな時代でもありました。

関澤私は組合にも所属していたので思い出深いね。今では考えられないけど、ストライキで3日間バスの運行が止まったこともあった。

佐々木組合と交通局の交渉がまとまってスト解除になると、お客さんに「すみません、すみません」とひたすらお詫びしながらバスを走らせて…。

齋藤当時は国鉄でも私鉄でも、ストライキによって交通がマヒすることはよくありましたね。

志村営業所の廃止をめぐって抗議活動を行った。

- ― 高度経済成長期からバブル期にかけては、次々に高層ビルが建てられ、街並みが大きく変わりました。交通の面では、どのような影響がありましたか?

関澤1960年代になると、モータリゼーションの時代がやってきて、一気に町に車が増えましたね。

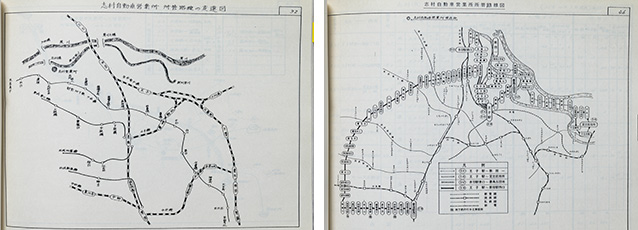

佐々木当時、志村営業所では、浦和から東京駅を経由して築地まで、片道40㎞近い長距離路線がありました。片道1時間40~50分くらいかかったかな。特に朝は、戸田橋の交差点のラッシュがすさまじかったね。どうにもダイヤ通りには運行できないっていうんで、昭和45年からは路線を短縮して(運行ルートを短縮して)浦和には行かず志村止まりになったんだ。当時は1車線で道幅も狭かったし、時間通りに走れることはほとんどなかったね。

写真は志村営業所の所管路線の変遷。

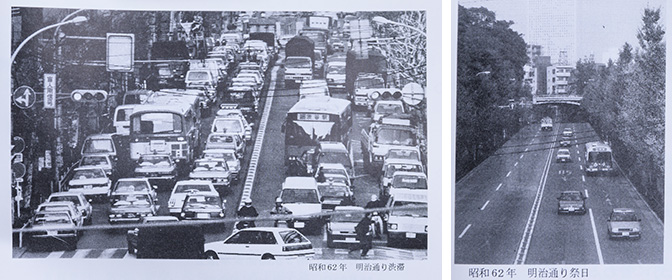

齋藤私が千住営業所に転勤したときは、荒川の土手沿いで首都高速の工事をしていて、土手の下の渋滞がひどかったですね。王子から綾瀬、亀有まで行く路線もあったけど、道路が混み過ぎてお客さんも誰も乗ってくれなくて空しくなったな。

関澤都内は、とくに明治通りの渋滞がすごくて、渋谷から池袋まで今なら往復1時間半ぐらいのところを4時間もかかったりした。普通は本局がダイヤを決めるんだけど、実際に運転するとどうやっても時間通りに走れないことも多くて、「もっとダイヤをのばしてくれ!」って、本局と現場でもめたこともありました。こうした交通事情の変化とともに、今の路線やダイヤができあがっていったわけですね。

左の写真は平日、右の写真は祭日の様子。

- ― 最後に、これからの都営バスに期待することやアドバイスをお願いします。

関澤昔は今よりも人間関係が濃かった。新人のときは、各営業所に専属の教育係がいて、2か月くらいその師匠について仕事のやり方を学びました。

齋藤師匠からはよく「コップの水がこぼれないくらい優しくブレーキを踏みなさい」って、口酸っぱく言われたもんです。

関澤「床に置いた卵が転がらないくらい静かに運転しろ」とかね(笑)。

佐々木師匠との関係は、退職するまでずっと変わりません。そして自分がベテランになると、今度は自分に弟子がつく。そうやって次の世代に、運転の技術や、お客さんに対する心配りの精神が受け継がれてきた部分は大きいんじゃないかな。

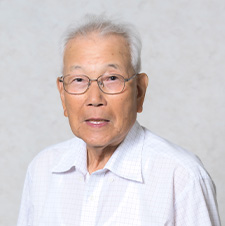

懐かしい写真を見ながら昔話に花を咲かせた。

齋藤今の乗務員さんには、お客さんにもっと愛される都バスを築いてほしいと思います。そのためには、1日1日の接遇の積み重ねが大切。いつも丁寧に接する気持ちを大切にしてもらいたいです。

関澤昔は「路線バスや路面電車が都民の足」と言われていたけれど、今は地下鉄も発達して、路線バスは効率の悪い不採算路線も増えてきたでしょう。ただ、自宅が駅から遠かったり、階段の上がり下がりが難しい高齢の方とかもいるわけですから。そういう方の生活を守るためにも都バスは必要だし、そこに活路を見出してこれからも頑張ってもらいたいですね。

芳口お客さんの声に耳を傾ければ、工夫できる余地はまだあると思いますよ。次の100年も都民の皆さんの生活を支える存在でいられるように、色々なチャレンジを続けていってほしいです。

(了)