晴れの日も雨の日も、休むことなく走り続ける都営バス。その整備を担う自動車工場に、「機械場」と呼ばれる一室があります。素早く正確な作業が求められる整備士たちの要望で、工具の加工や製作、部品の改造などを行う特殊工房。その創意工夫とたゆまぬ努力を記録した、この世にひとつの「製作ノート」をご紹介します。

都営バス自動車工場の製作ノート

都営バスの整備工程は、きわめて多岐に渡ります。車体を分解し、ブレーキのドラムを研磨、エンジン部品の一つひとつを丁寧に洗浄、電気部品の交換を行い、傷んだ車体をピカピカに塗り直すところまで。いくつもの班に分かれた整備士たちが、型式の異なる車両やパーツに応じて無数の道具を使いこなし、的確かつ正確な作業を進めていくのです。

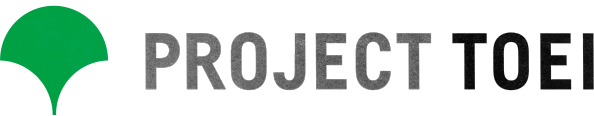

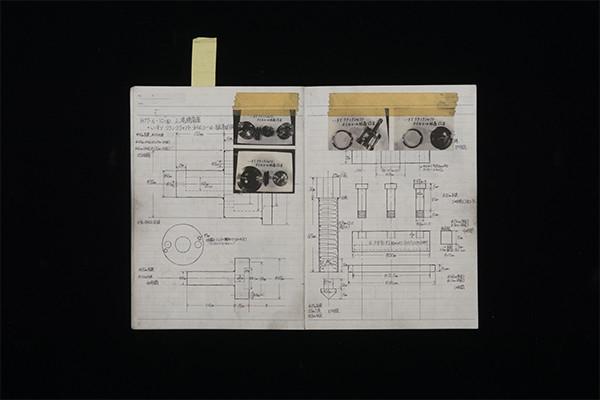

この高度な業務を陰で支えているのが、「機械班」のスタッフたち。整備士からの「既製品では形が合わず、使いづらい」という要望に応え、専用工具のハンドルを曲げて作り直したり、「このサイズのボンベを運びやすい道具がほしい」という声を受けて、鉄板を切断・溶接して自前で台車を製作したり。毎日のように新たな依頼が舞い込むため、作業はまさに創意工夫の連続。その知恵とノウハウを記録するために、製作物の設計図やポイントを丁寧に書き込んだ「製作ノート」が受け継がれています。

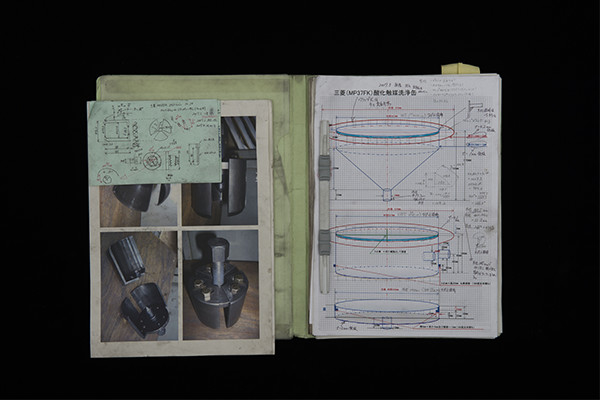

いちばん古いノートは十数年前、当時のスタッフが自らの手で設計図を引き、型紙や完成品の写真を貼り込んだもの。頻繁に見返すところには付箋が貼られ、製作した日にちを追記していきます。発注元の整備士から送られてきた設計図はファイルに綴じて分類し、加工時の工夫や次回に向けた改善点を細かく記入。小さなものではネジの溝を切るための工具から、大きなものでは鉄板を運ぶための専用クレーン台車、車庫から依頼された構内のマンホールの蓋まで。丹念に書き込まれた覚え書きが、製作時の苦労を物語っています。

「お気に入りの製作物は、クラッチのベアリングを外すための専用工具。バスの降車ステップの部品や、サイドミラーの支柱なども作りました。パーツ待ちでバスの運行に支障が出ないよう、ここで賄えるものは何でも作る。それが機械班のポリシーです」。(機械班の東海班長)

正確かつ迅速な整備作業を実現し、整備士たちをサポートするため、今日も新たなものづくりに励む自動車工場の機械班。大切に受け継がれてきた「製作ノート」は、都営バスの安全と安心を陰で支える、知恵と努力の結晶でもあるのです。

- 文/深沢慶太