私たちが普段手にしている地下鉄やバスの路線図はどのように進化してきたのでしょうか。ロンドンの地下鉄で生まれた"ダイヤグラム型路線図"の歴史を辿りながら、時代とともに変化を続ける地図について、『インフォグラフィックの潮流』(誠文堂新光社)の著者である多摩美術大学情報デザイン学科教授・永原康史氏に解説していただきました。

前編〜ダイヤグラムの誕生からGoogle Mapまで

−地図作りに欠かせない"インフォグラフィックス"とは?

「かつてはダイヤグラムやグラフ、マップと個別に呼んでいたものを、情報化とともに"インフォメーショングラフィックス"や"インフォグラフィックス"と呼ぶようになりました。なかでも"インフォグラフィックス"は、ここ10年くらいにでてきた言葉です。人口統計や輸出入量といった国家レベルの統計はもとより、ビッグデータと呼ばれるインターネット以降の情報を、よりわかりやすく、伝わりやすくするために、"インフォグラフィックス"を用いるようになりました。また身近なところでは、道路にある一方通行などの交通標識や、トイレの入口を示すピクトグラムなども"インフォグラフィックス"のひとつです」

−人が情報を図式化し始めたのは、いつ頃なのでしょうか?

「どんな視覚的表現でも起源をたどれば洞窟壁画に行きあたりますよね。でも、意識的に図化する行為があらわれてきたのはルネサンス期以降のことだと思います。たとえば植物図譜では、単なる写生画から樹の特徴を図示するような植物画に変化してきました。16世紀には、花が咲いた状態と実がなった状態とを1本の木に描くことでどんな季節でもその植物を見分けることができるような、自然ではあり得ない植物画が登場します。そのように、絵が記号的になる時に"インフォグラフィックス"として機能し始めるのではないでしょうか。」

−地図や路線図はどのように生まれたのでしょうか。

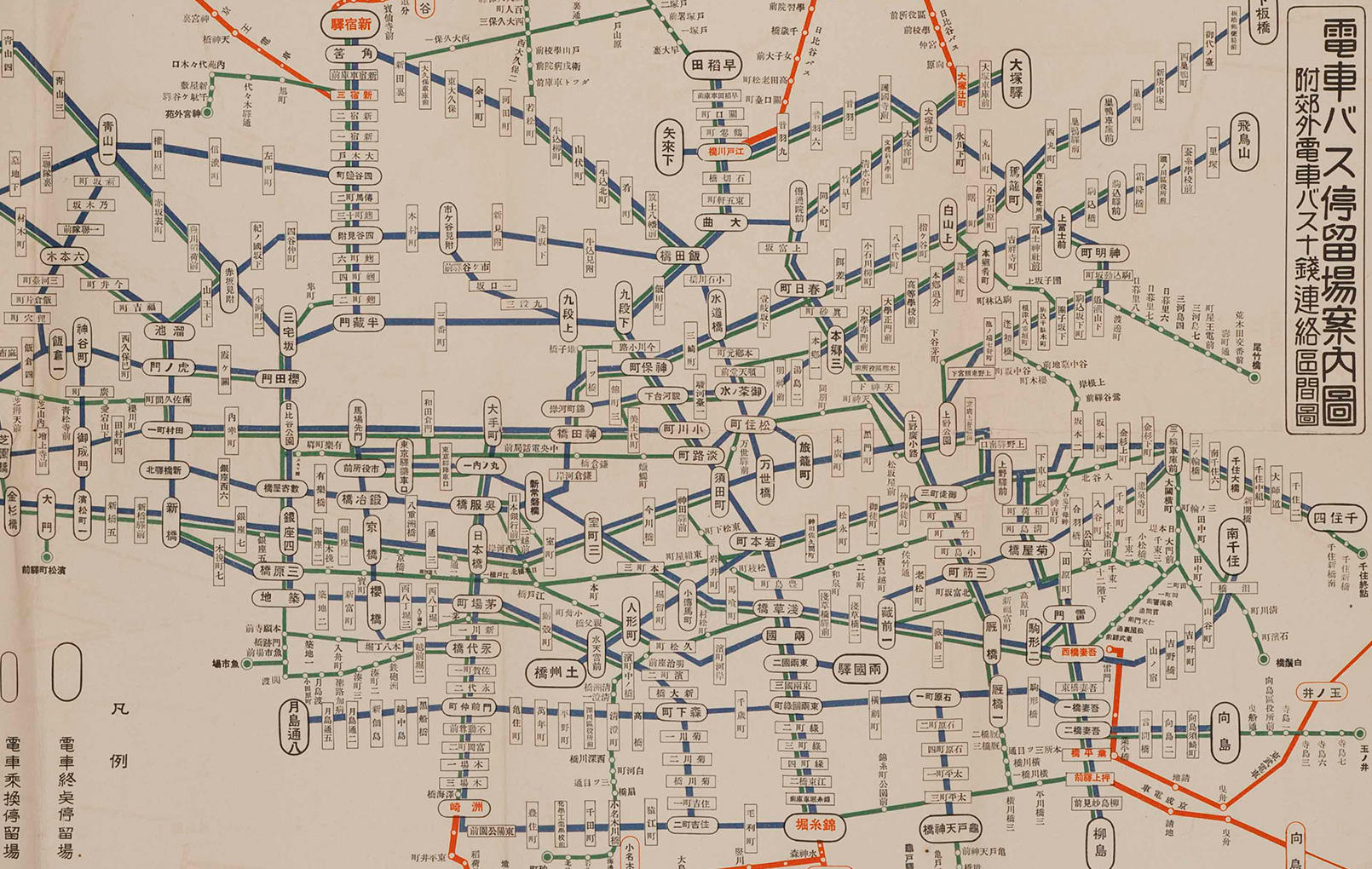

「地形や地勢をそのまま記録した地図は、情報を前提とした"インフォグラフィックス"とは別のものと考えた方がわかりやすいでしょう。路線図は都市交通、つまり都市の拡がりとともに誕生し、発達しました。特に地下鉄は走っている姿が目に見えないため可視化が求められる乗り物で、路線図を工夫する必然があったと考えられます。しかし、世界中の路線図の原型となったロンドン市交通局のダイアグラム的な地下鉄路線図は、情報を整理しようとしたことだけで生まれたわけではない。人びとのものの見方が変わった。あえていうなら"美意識"が変わったんです」

−なぜそのような変化が起きたのですか?

「19世紀後半から20世紀初頭にかけておきた"モダニズム(伝統主義ではない新しいものを求める美術や文学の潮流。特にデザイン分野では工業化社会に立脚した形状や指向をもつ)"の影響が大きいと思います。

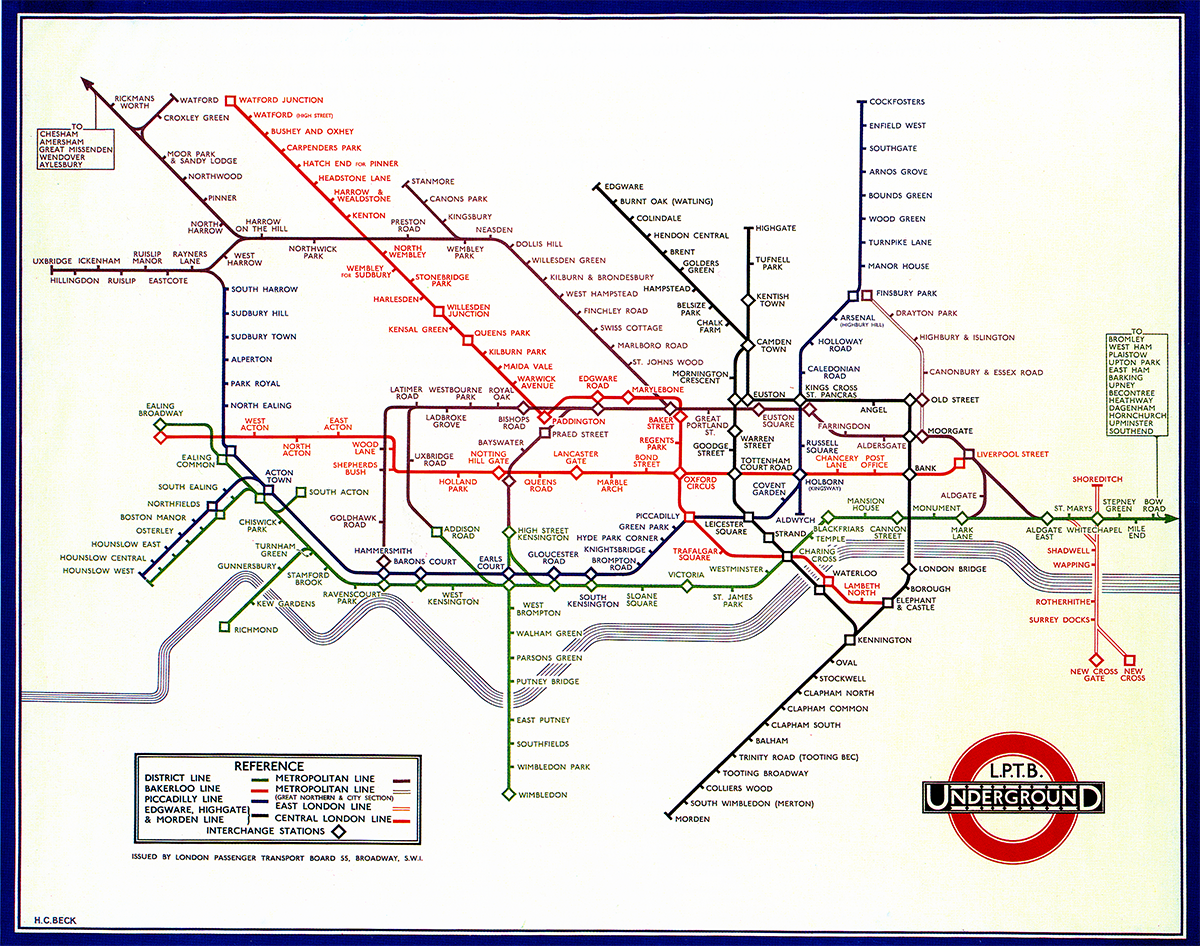

先ほども紹介した1933年にロンドン市交通局が発行したダイアグラム型路線図、通称"ベックマップ(*1)"が世界中の路線図を一変させたことはよく知られています。その路線図は、路線を実際の線路に沿って引くのではなく、垂直・水平・45度の線で整理したものです。また、乗り換え駅をわかりやすくするために並置して示し、駅の多い都心を広くとり駅の少ない郊外を狭くするなど、現実の空間認識とは異なる地図でした。

それは、交通局のいち電気回路製図工であったハリー・ベックが勤務外の時間で完成させたものなのですが、そのダイアグラム型の地図がもつモダニズム的な特徴がゆえに世界中に影響を与えたのだと思います。

ロンドン市交通局は世界で初めて"CI(コーポレートアイデンティティ)"をつくったことでも知られています。同局は地下鉄もバスも運営しているため、市民のあいだに、同じアイデンティティで浸透を図ろうとしました。その中心になったのがフランク・ピックという人物で、今でいうクリエイティブ・ディレクターの役割を演じました。

100年以上も同じシンボルマークを使い続けるなど、今でもロンドン市交通局は、デザインに対して高い管理意識を持ち続けています。今年も、デジタル化対応のため、1917年に完成したジョンストン書体の二度目の大きな改刻を行ないました。そういった社風があったからこそ、"ベックマップ"は生まれたのだと思います」

−美意識の変化が起きた時、利用するお客様はすぐに理解できたのでしょうか?

「最初は内部でも反対されたようですが、試しにやってみたら反応がよかったそうです。実際に利用する側に立つと、とても分かりやすかったのでしょうね。時代とともに、抽象的なモノの理解ができるようになったタイミングでもありました。いわゆる抽象画も同じ時代に登場しています」

−そこから、路線図はどう変化していったのですか?

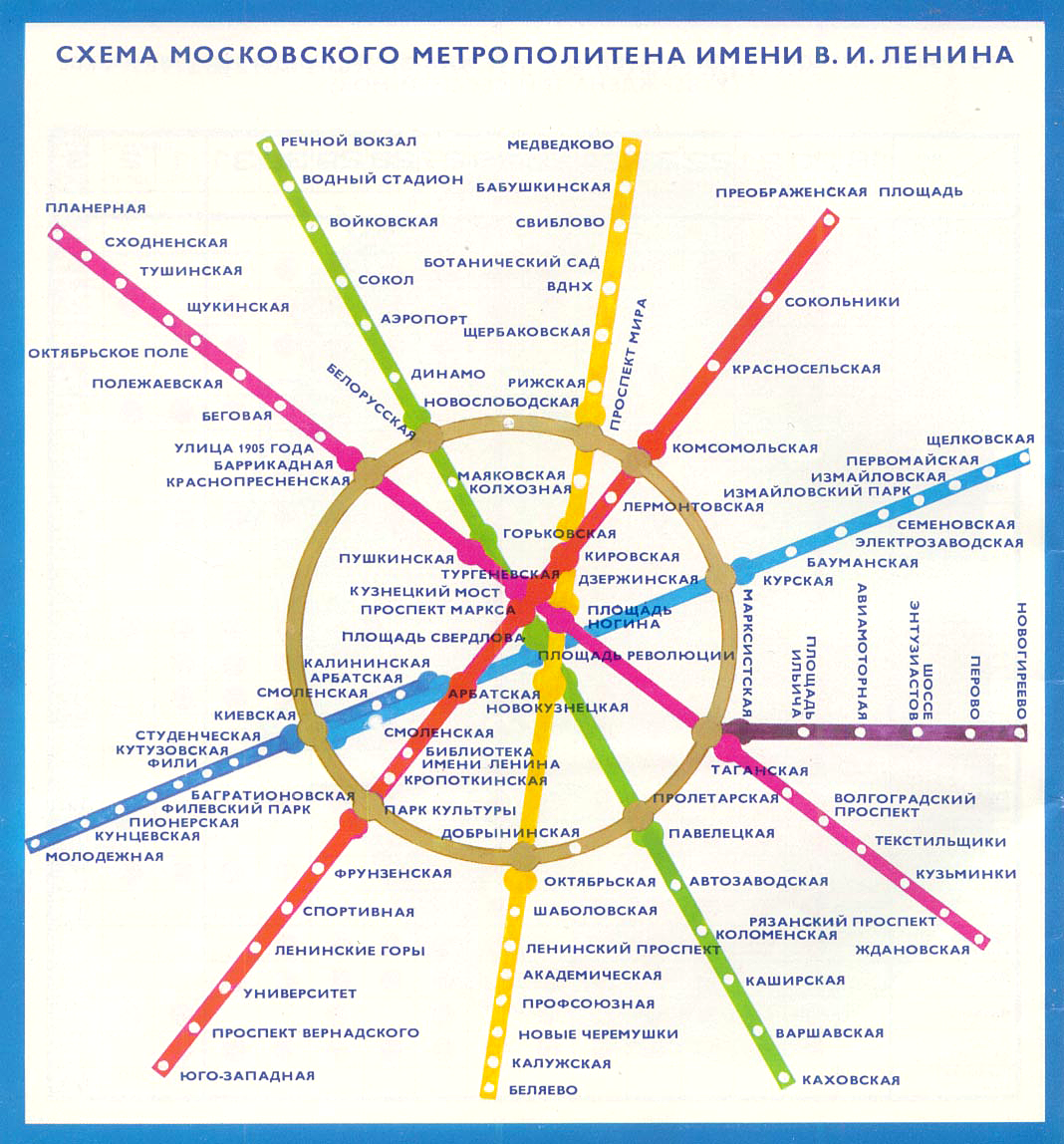

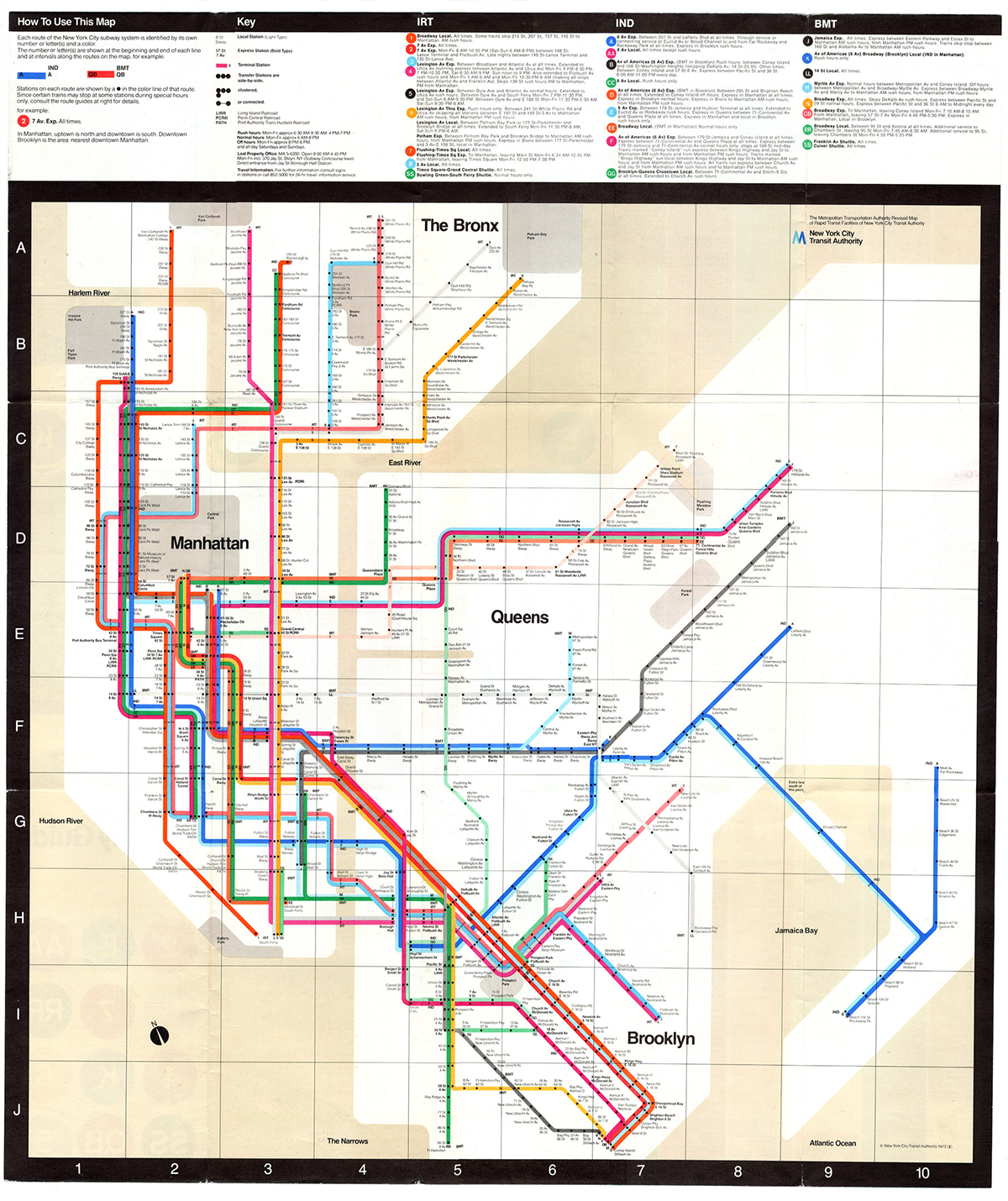

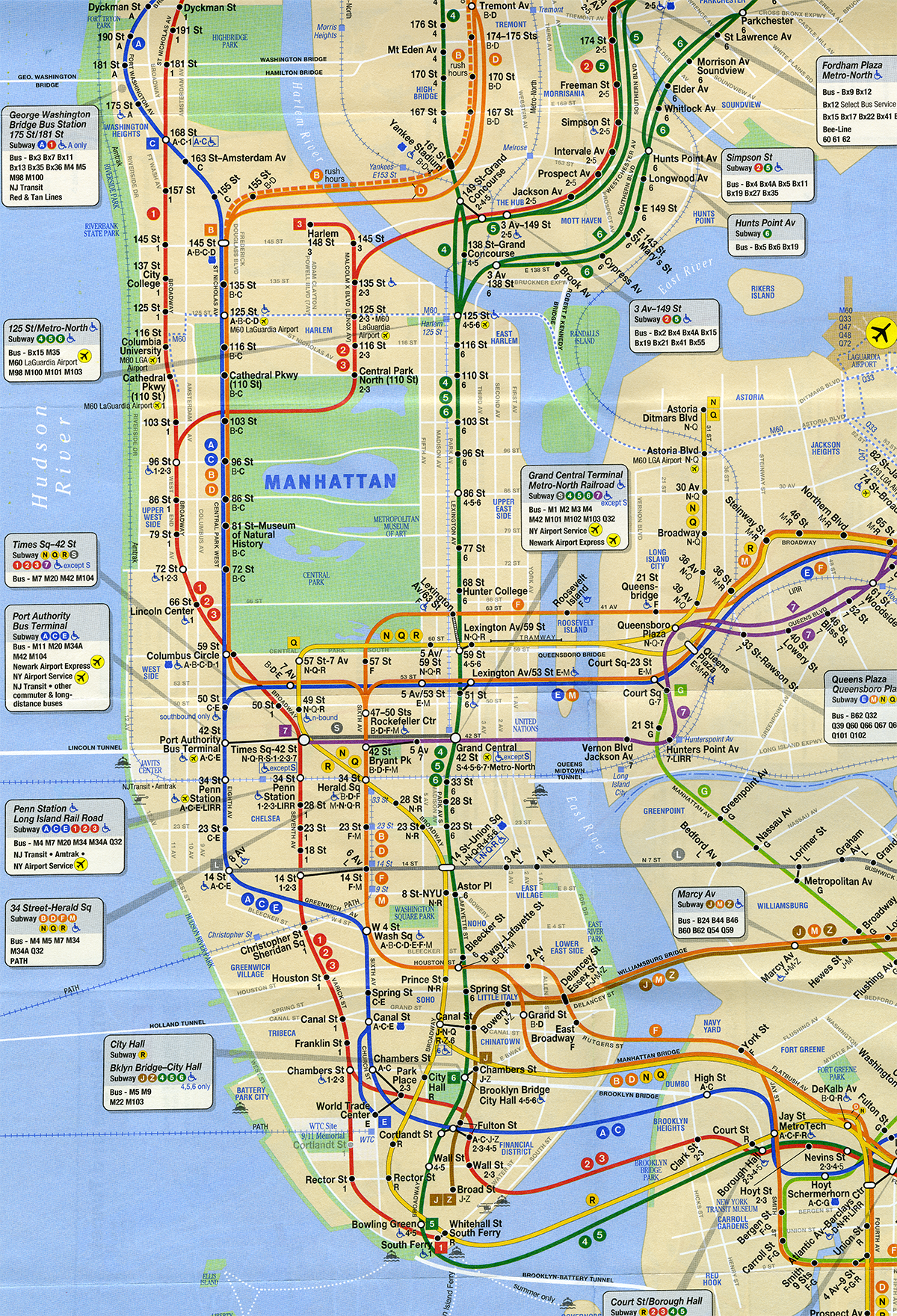

「一時期は、デザインが少し過激になるんですね。そこからまた揺り戻しがおき、時代とともに変化していきます。1980年のモスクワオリンピックを機につくられたモスクワ地下鉄路線図(*2)は、ポストモダン的なダイヤグラム型路線図だと言えます。また1972年にマッシモ・ヴィネッリが作成したNYの地下鉄路線図(*3)は、デザイン史に残る素晴らしい地図として知られています。しかし、市民からわかりにくいという不満が寄せられ、1979年にマイケル・ハーツ社によって作られた地勢に近いジオグラフィック型の地図(*4)に取って代わりました。40年近く経った現在でもこの地図がその都度改訂されて使われ続けています」

−美しいダイヤグラムの地図が出来上がったのに、なぜまた細かな情報の地図に戻ったのでしょうか?

「ニューヨークはマンハッタンとクイーンズ、ブルックリンを含めると、ロンドンとは比べ物にならないくらい大きな都市です。路線も多く、非常に入り組んでいる。ダイヤグラム化すると、どうしても実際の地理とはかけ離れていくんですね。例えば、乗り換えをする時、改札の位置が地図とは方向が違っていたため、乗客が混乱するようなことがあった。そこで、実際に近い地図にマッピングしなおし、ランドマークなども追加しました。さらに2007年には、エディ・ジャバーがデザインしたiOSアプリケーション"KickMap"(*5)が誕生し、ダイヤグラム型とジオグラフィック型の長所を併せ持った地図ができました。タブレットで拡大すると細かい情報が現れ、縮小するとランドマークなどは隠れます。紙の地図ではできなかった、複数の情報レイヤーを入れ込めるようになったんです」

−今後、どのような地図が生まれるのでしょうか?

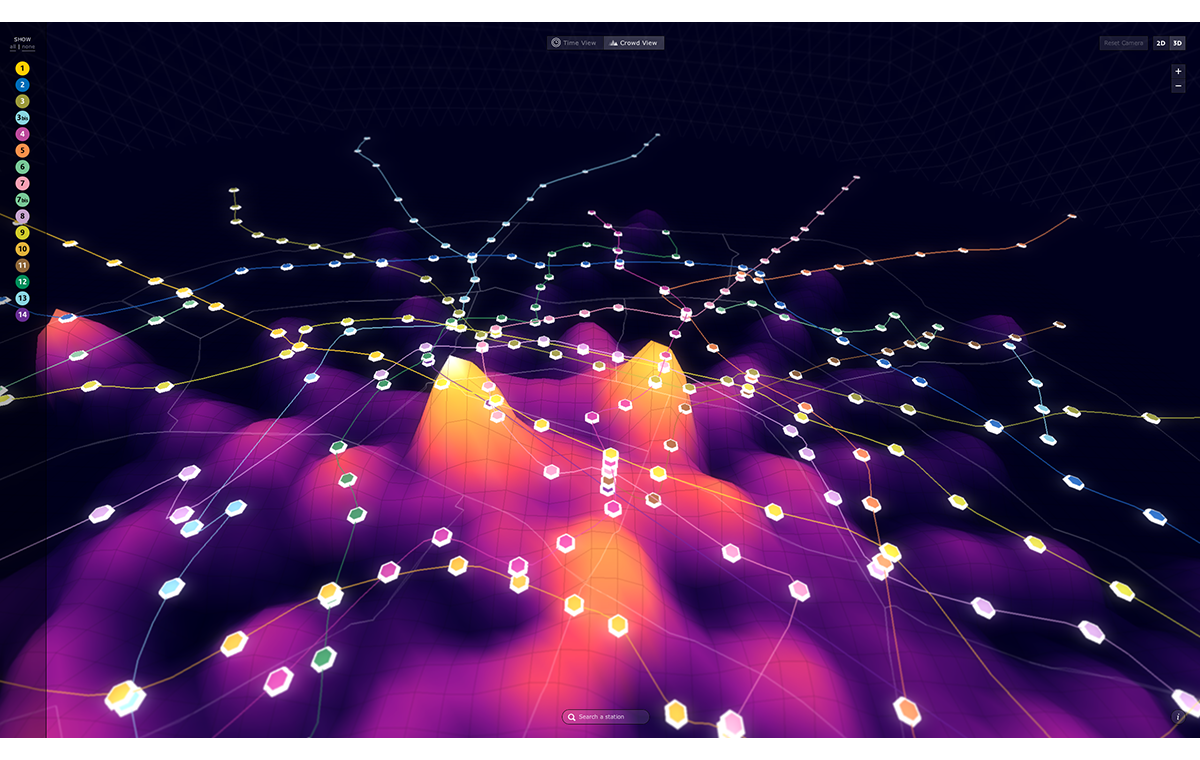

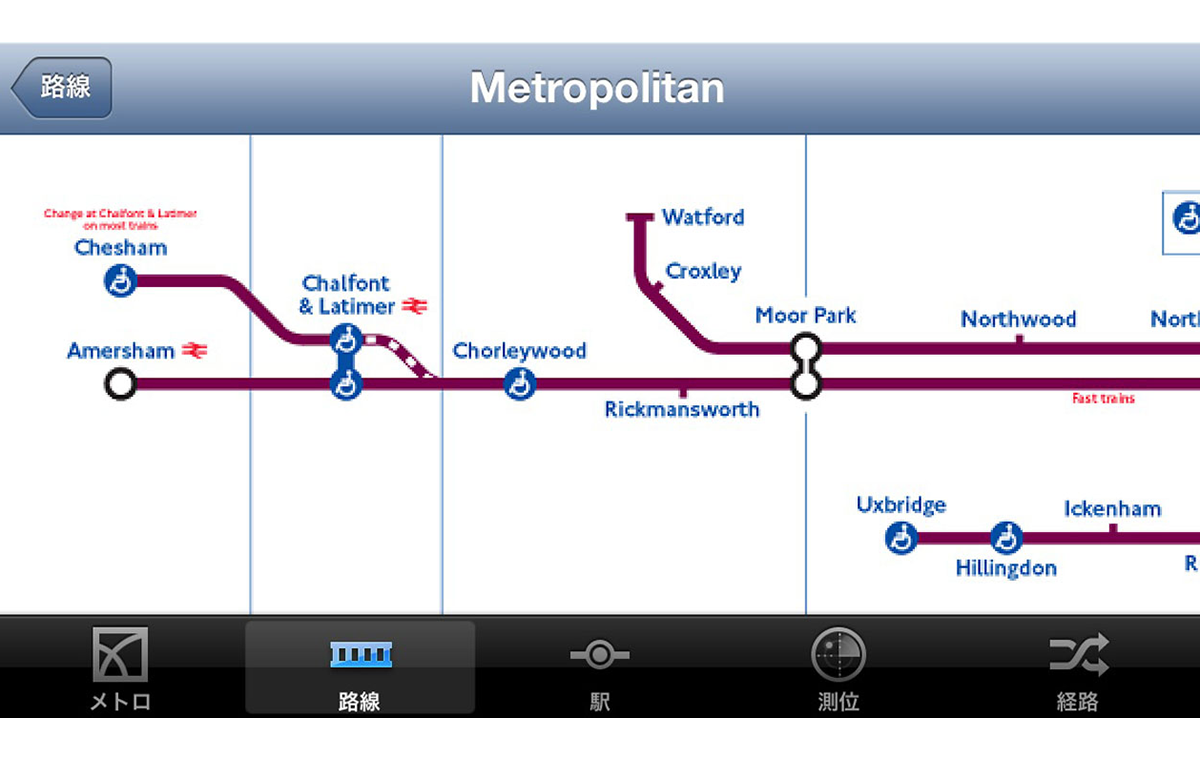

「パリの地下鉄路線図のウェブサイト"Metropolitan"(*6)は移動時間や人の混み具合がわかり、さらに3D表示もされます。地下鉄は地下を走っていますが、実際にはかなりの高低差があるということを忘れがちです。こういった地図は、視覚的だけでなく、体験としての楽しみがあります。とはいえ、これからは地図を使わなくなるのではないでしょうか。GPSの登場により、スマートフォンのアプリやGoogle Mapなどで現在地を把握し、乗り換え案内などで経路を調べて目的地までワープするような感覚になっていますよね。Bapp社が開発しているiOSアプリケーション"London Tube Map"(*7)は、ベックマップや路線モード、駅モード、経路モードといった用途に合わせて路線図を選べるようになっています。このようにウェアラブルなメディアの特徴を利用した路線図が、これからの地図のスタンダードになっていくのではないかと思います」

後編につづく

-

- 永原 康史(ながはら・やすひと)

-

1955年、大阪生まれ。グラフィックデザイナー。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2005年愛知万博「サイバー日本館」、2008年スペイン・サラゴサ万博日本館サイトのアートディレクターを歴任。2016年、あいちトリエンナーレ公式デザイナー。著書に『インフォグラフィックスの潮流』(誠文堂新光社)、『デザインの風景』(BNN新社)、『日本語のデザイン』(美術出版社)など。電子メディアにおけるタイポグラフィの研究でも知られる。

- インタビュー・文/服部円

-

- 路線図についてはこちら

- おすすめの路線図 | 東京都交通局