都営交通で現在使われている路線図は、地下鉄と都営バスが別々に掲載されています。より使いやすい路線図を作るにはどうしたらいいかと考え、都営交通は、地下鉄とバスを一体化した新しい路線図「都営バス&地下鉄マップ」を作成しました。都市によって異なる地図作りのポイントを、多摩美術大学情報デザイン学科教授・永原康史氏に伺いました。

前編はこちら

後編〜世界一複雑な東京の鉄道網

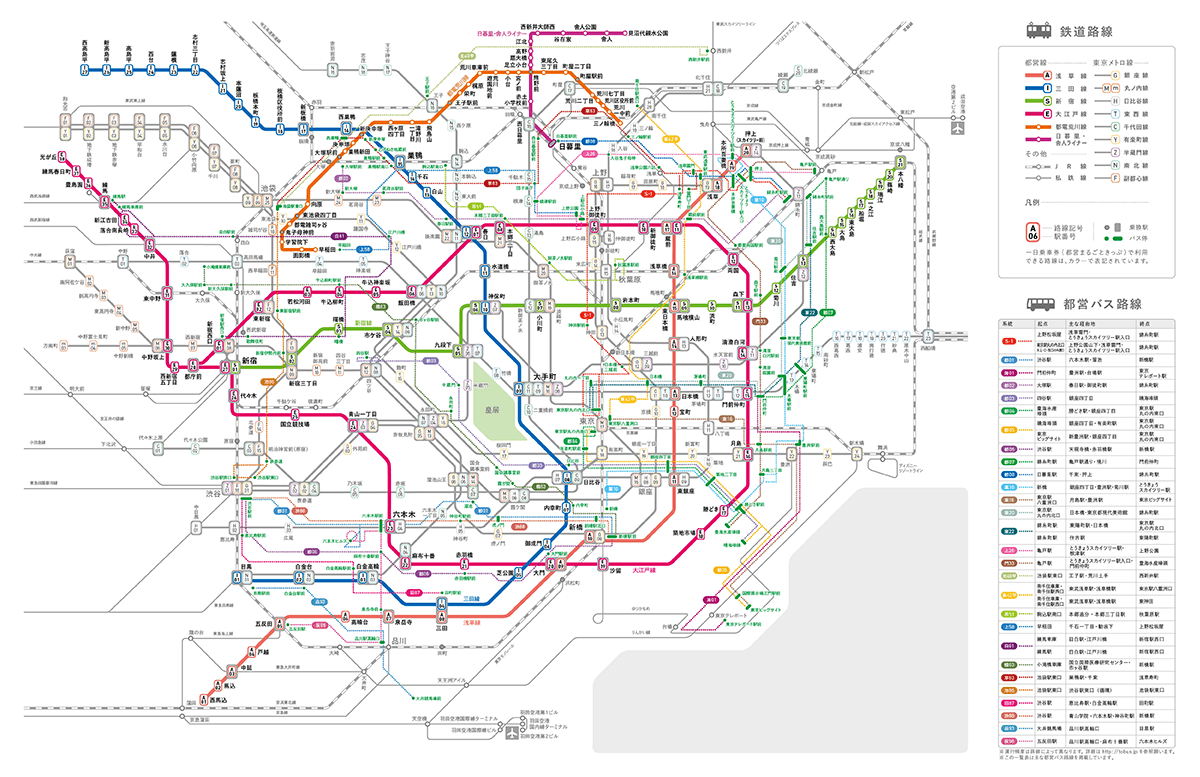

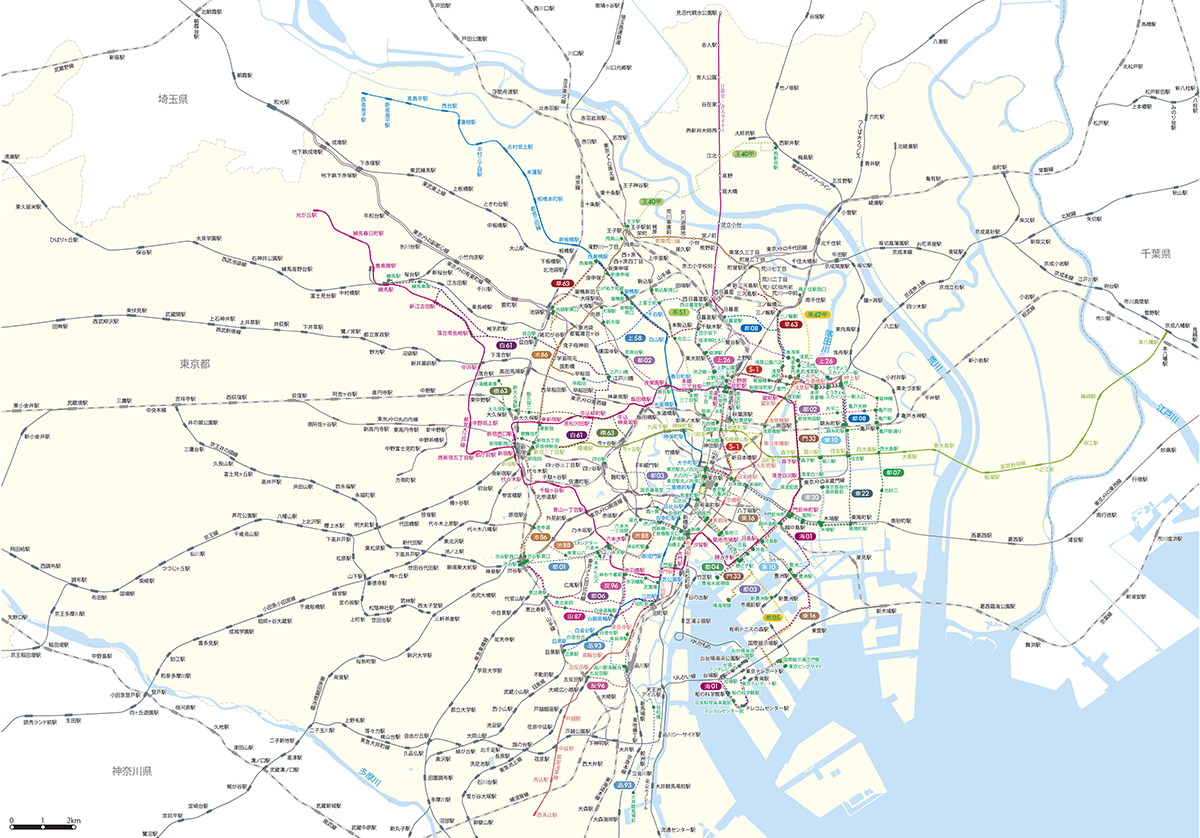

−東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、都営交通ではさまざまなサインや路線図の見直しをしています。今回は、地下鉄とバスを一体化した新しい路線図を、実験的に作成しました。まだ第1段階ですが、これから2020年までに改良を続けていく予定です。ダイヤグラム型(*1)と実際に近いジオグラフィック型(*2)の2パターンを作成しています。

「地勢的なジオグラフィック型は、細かすぎてちょっと分かりにくいですね。やはりダイヤグラム型のほうが見やすい。ニューヨークやロンドンにはメインになる路線があって、それを中心に見ることができる。東京の都市交通でいえば、JR山手線や東京メトロ銀座線にあたるような路線です。地図上では円になっている大江戸線も、ぐるっと周っているイメージがなかなか持てない。位置を把握する時に便利なのは、皇居です。皇居の上を周るか、下を通るかでルートを判断しやすくなる」

−ランドマークを増やすと、より複雑になってしまいます。観光的な楽しみの助けになりますが、現在地の把握にはあまり効果がないのかなと。

「地下鉄は景色がみえませんから、だからこそ地図が発達したとも言えます。ランドマークにかかわらず何か地上との連関があった方がいいのかも知れません」

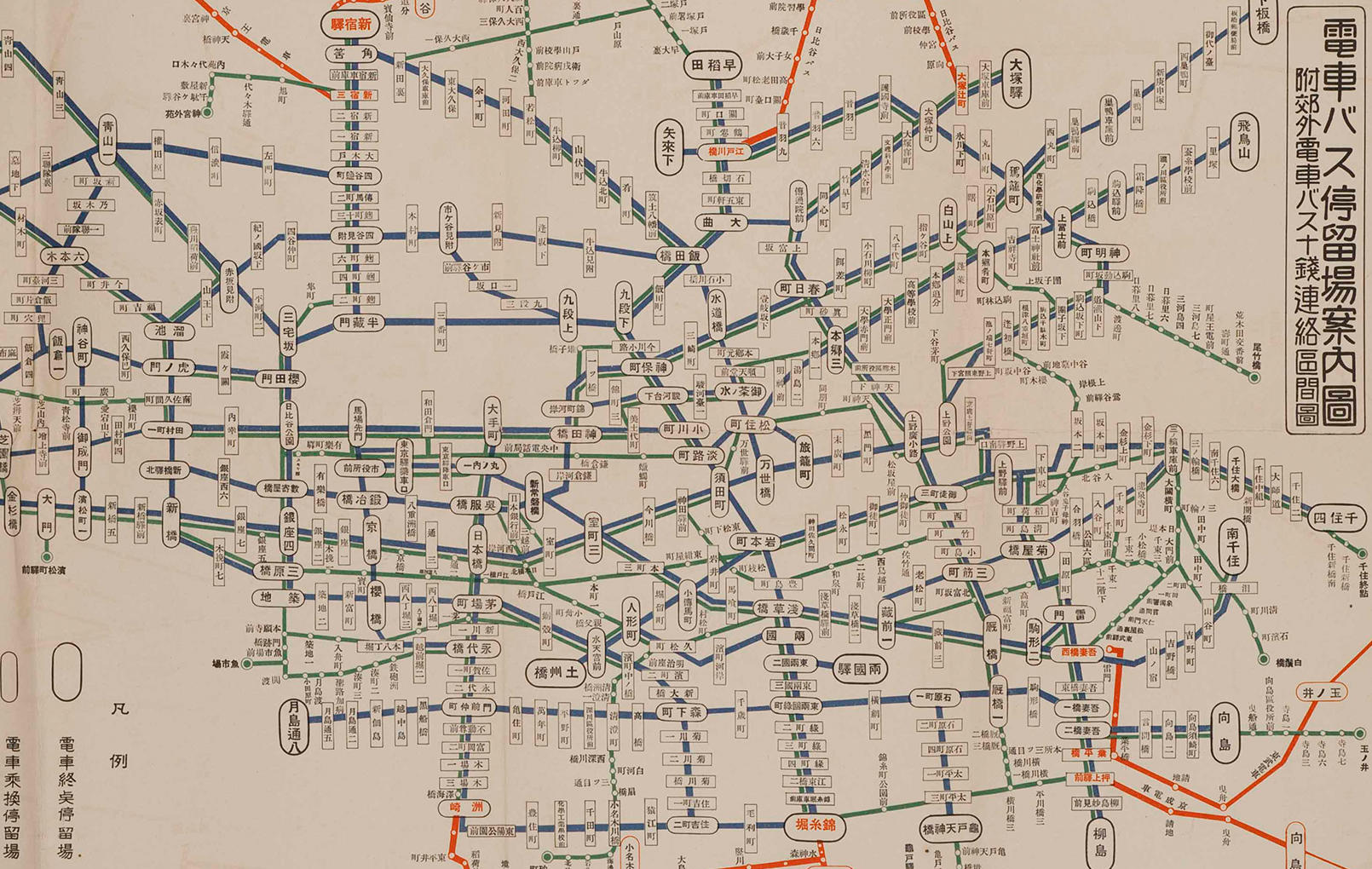

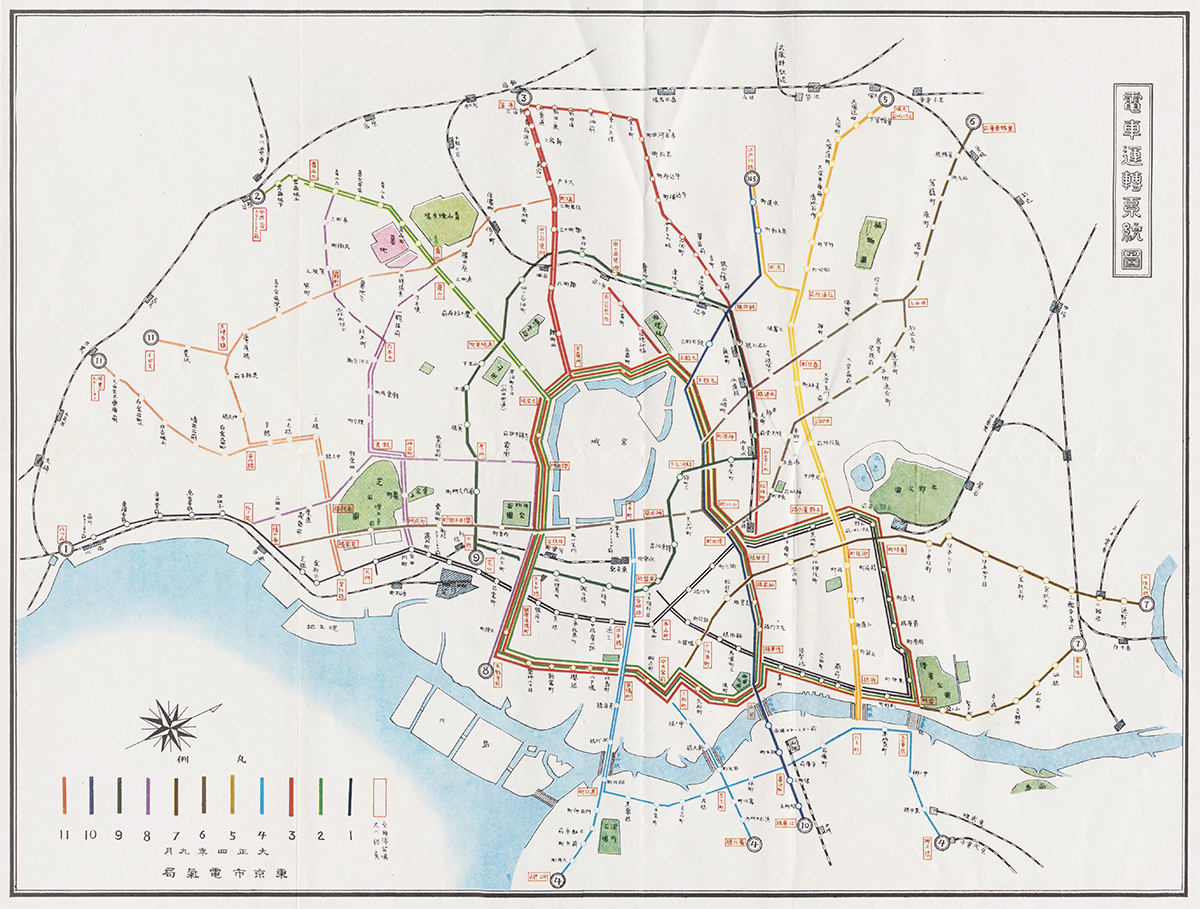

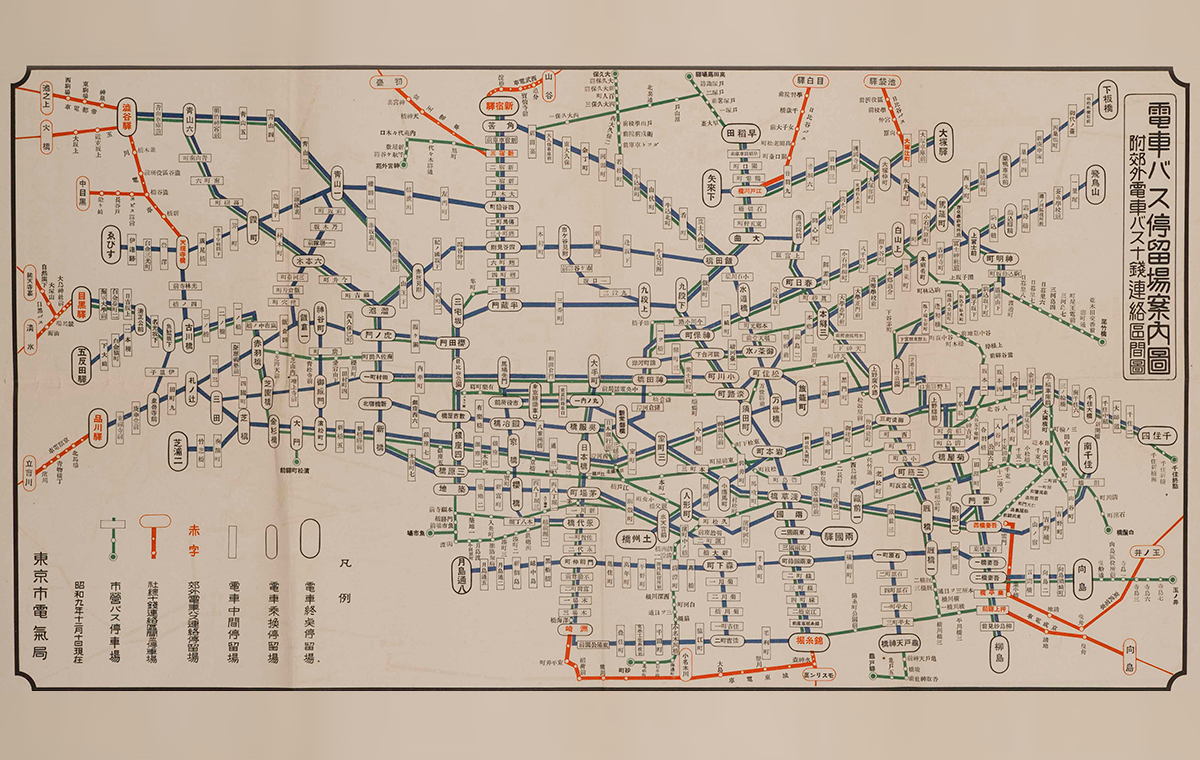

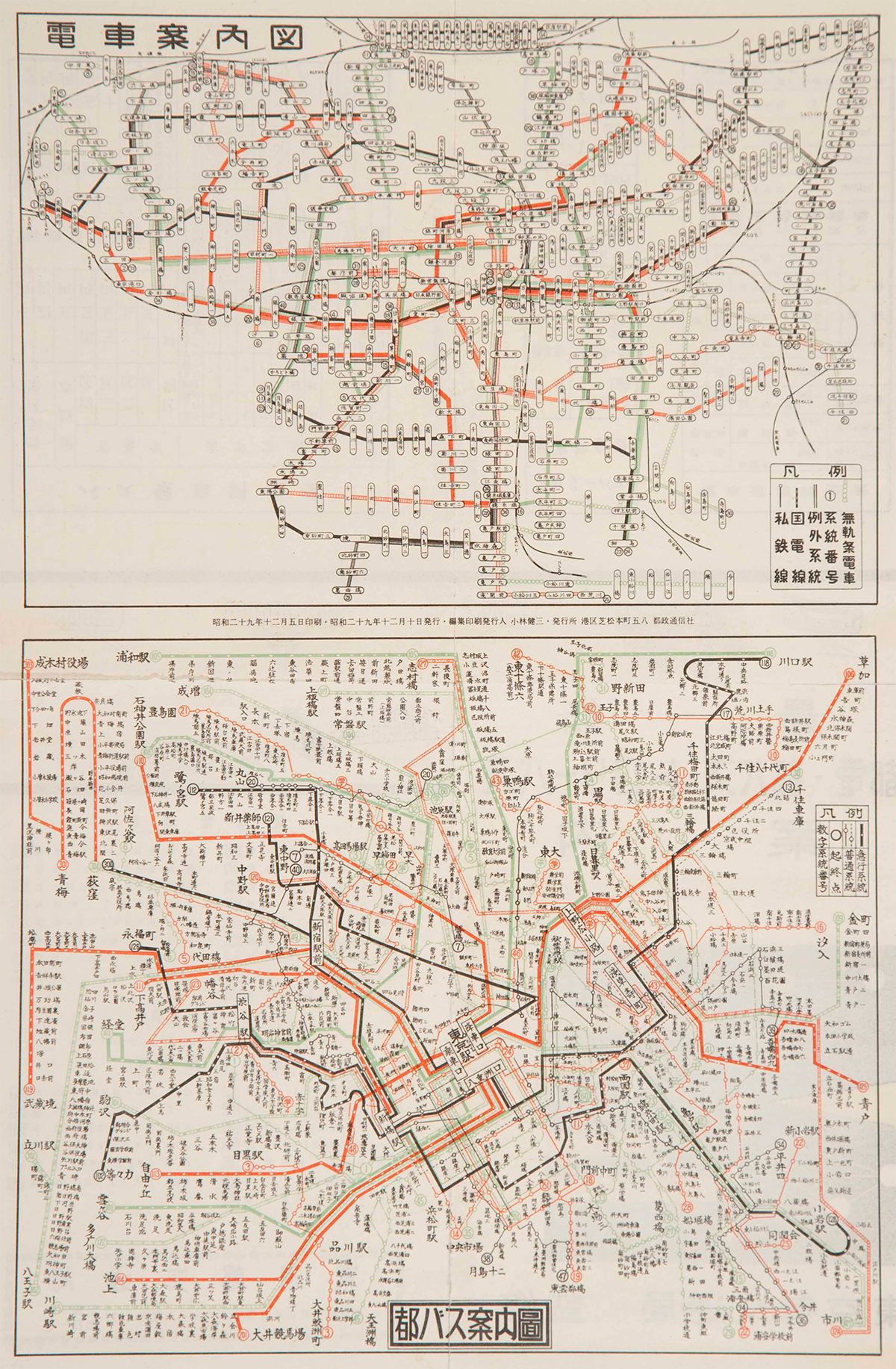

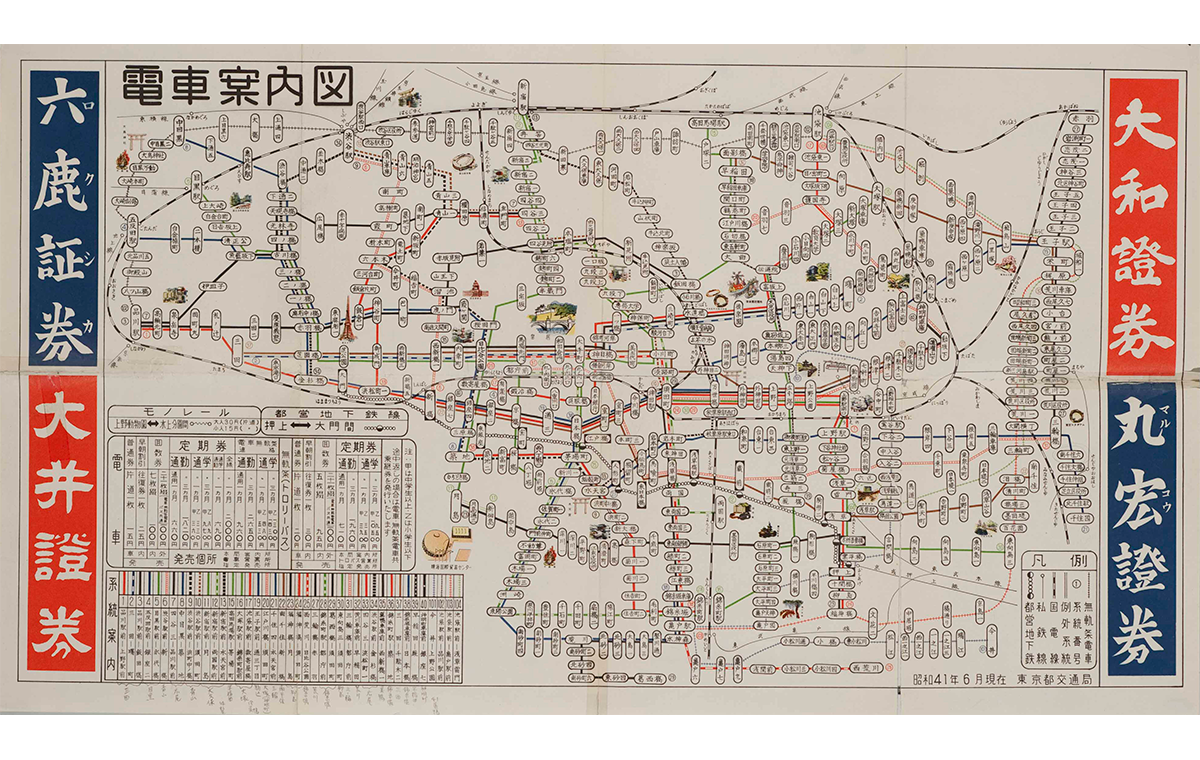

−都営交通が所有している大正4年の都電の地図(*3)です。これは実際の地理に近く、とてもシンプルです。昭和9年(*4)になると、電車とバスが一体化した地図になります。そして昭和29年(*5)になると、電車とバスがわかれた地図になり、昭和40年代(*6)には地図に広告が入り、この形がスタンダードになりました。

「都電の地図は、思っていたよりも路線が多いですね。そして絵としても美しい。やはり皇居が中心に据えられています。駅を丸で描いたり、路線を色分けしたりと、ロンドンの初期ダイヤグラム型を踏襲していますね。ロンドンやパリは大きな河が流れていて、その河が地図の指標になるのですが、東京は中心には河がなく代わりになる地勢的な目印もない。だから余計に分かりにくくなっているのかもしれません」

−2002年の日韓ワールドカップ時に、横浜市営地下鉄が駅ナンバリングを導入し、その後2004年に東京メトロと都営交通でも導入しました。東京は駅名が長く、地図に入れ込む際にも文字が小さくなってしまいます。海外からの旅行者は、主に色と路線ナンバーでチェックしていると聞き、ナンバリングに絞ったほうがわかりやすいのかなと。このダイヤグラム型の新しい一体化地図を、インフォグラフィックスの視点でもっと整理することはできると思いますか?

「乗り換えする駅のデザインが鍵になると思います。特に大手町や東京駅は複雑ですよね。ロンドンのダイヤグラムでは、駅自体は円で表示し、駅と駅はブリッジのように少し離して繋いでいます。ナンバリングの周りにある路線カラーも、枠でなく塗りつぶしにしてしまうとか。フォントや文字の大きさと路線幅の関係も気になりますし、細かくみていくと、整理ポイントはたくさんありそうです。基尺(基準となる寸法)をつくって、煩雑にならないよう要素を削っていく作業が必要です。また色分けされたバスの路線がドットになっていますが、色覚障がいのある方には見えづらいかもしれません。明度差をつけると分かりやすくなるものの、色彩的な美しさを保つのが難しい。デザイナーにとっては非常に悩ましい問題です」

−地下鉄と併記する際には、もしかするとナンバリングだけで、色分けは必要ないかもしれませんね。

「人が記号として利用できる色数には限界があるんです。例えば、緑色の線というと、深緑や黄緑、青緑もすべて緑色になってしまう。私たちは、色を色自体で区別しているのではなく、言葉で区別しています。たとえば"あさぎ色"や"緋色"など、日本色名は美しく響きますが、そういった色を"インフォグラフィックス"に用いるのはハードルが高いですよね」

−色分けしているほうが親切なようで、余計混乱を招いている可能性もあると。駅の表示、色の整理、そして点線表記が今後の課題ですね。

「実測との頃合いが難しいですね。駅が集中している所をみやすく整理すると、実際の距離と乖離して旅行者には不便になる。やはりランドマークを加えることも、必要になってくると思います。東京にはグリーンベルトがあるんですよ。皇居から赤坂御用地、神宮外苑、新宿御苑、明治神宮まで繋がっています。都市計画も、このグリーンベルトを切らないように調整されていると聞いたことがあります。そして、皇居を挟んで反対側の延長線上には上野公園がある。そういった大きな視点を地図にうまく取り入れていければ、見やすくかつ美しい地図になると思います」

-

- 永原 康史(ながはら・やすひと)

-

1955年、大阪生まれ。グラフィックデザイナー。多摩美術大学情報デザイン学科教授。2005年愛知万博「サイバー日本館」、2008年スペイン・サラゴサ万博日本館サイトのアートディレクターを歴任。2016年、あいちトリエンナーレ公式デザイナー。著書に『インフォグラフィックスの潮流』(誠文堂新光社)、『デザインの風景』(BNN新社)、『日本語のデザイン』(美術出版社)など。電子メディアにおけるタイポグラフィの研究でも知られる。

- インタビュー・文/服部円