9月1日は防災の日。その日を中心とした一週間の防災週間に合わせて『東京防災』の公式キャラクター、防サイくんが都営交通に遊びにきてくれました。防サイくんが都営交通の防災についてレポートしてくれます。

第4回地下鉄や駅の利用時の防災アクション

最終回は実際に地下鉄を利用する時や、駅で被災した時のアクションなど、実践編を調査していきます。まずは地下鉄の車内設備を見学。志村車両検修場で麻生副場長にお話を伺いました。

−地下鉄車内にも防災設備があるんですか?教えてくだサイ!

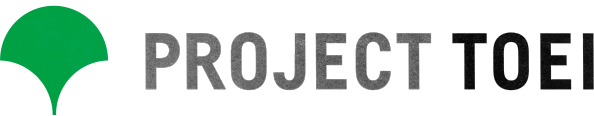

「火災への対策として、地下鉄車両には、各車両に必ず消火器を設置しています。三田線の場合、主に車両の端の座席下に装備しており、火災が発生した場合に、使用できるようになっています。車内に消火器マークの案内が貼られているので、それを目安に消火器の場所がわかるようになっています」

−もし電車内にいるときに停電したら、どうなるんですか?

「停電した場合、車両に付いているバッテリーから電源をとり、予備灯のライトが点きます。真っ暗にはなりませんので、慌てずに車内放送に従って行動してください。放送装置も含め、バッテリーは30分以上は持つようになっています。

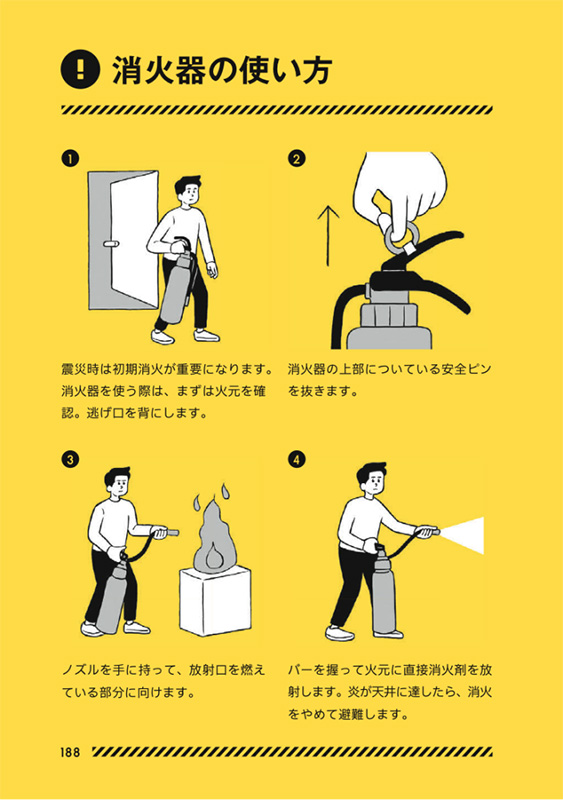

地震の場合は列車が緊急停止することがあるので、この図のような体勢で、身を守ってください」

−フムフム。

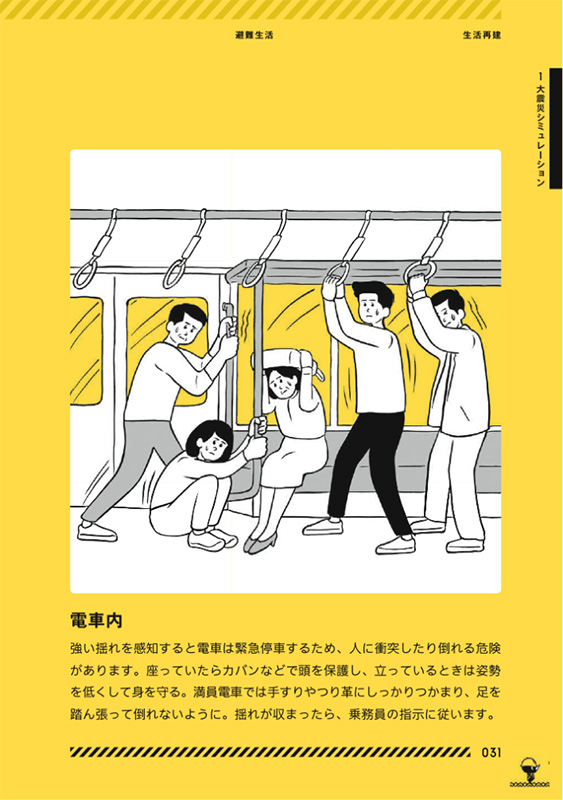

「その他にも、例えば車内でお客様が倒れた時など、緊急事態の場合は、扉横の座席上に非常通報器が付いているので、非常時にはそのボタンを押すと、乗務員もしくは指令所とつながります。」

−なるほど〜、ありがとうごザイました!

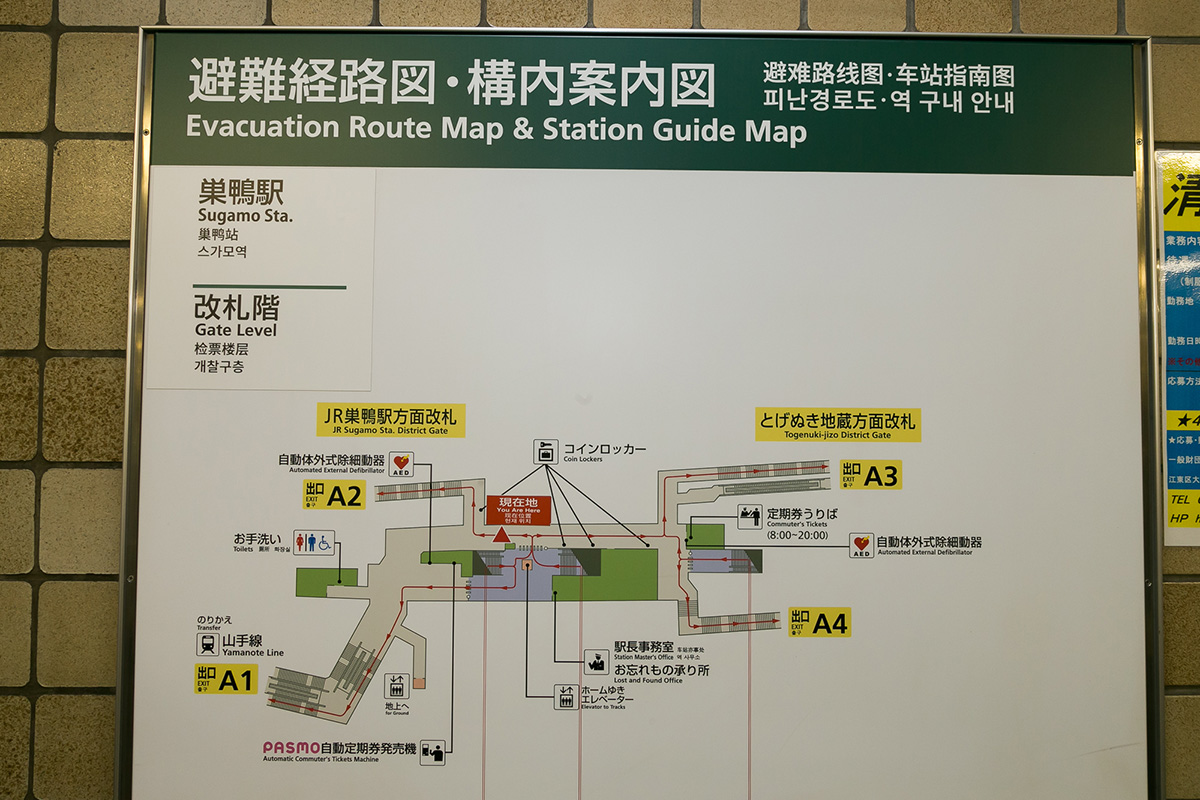

次は駅での防災設備について調査するため、巣鴨駅に来ました。さっそく巣鴨駅務菅区の方々にお話を聞いてみます。

−もし駅で火災にあったら、どこに逃げればいいんですか?

「その場合、まずは駅の自動放送が入ります。そのあと肉声で、火災の詳しい場所についてなどの放送が入りますので、係員の指示に従って避難してください。普段から『非常口』と書かれた緑のランプをよく目にすると思いますが、いざという時のために、その場所を覚えておいてください。駅の構造としては、必ず二方向避難が義務付けられています。火災が起こっている場所に近い階段を避け、もう一方向から避難するよう、ご案内します」

−ほんとだ、出口が大きく分けると2つの方向に分かれてますね。

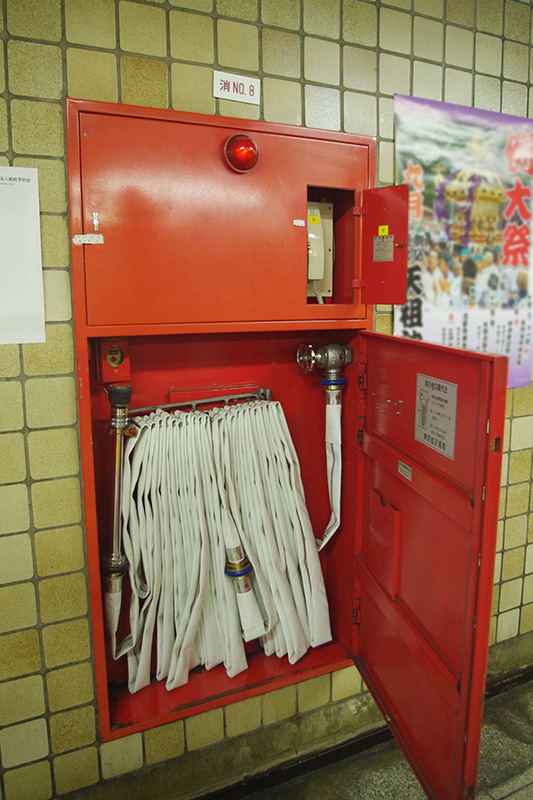

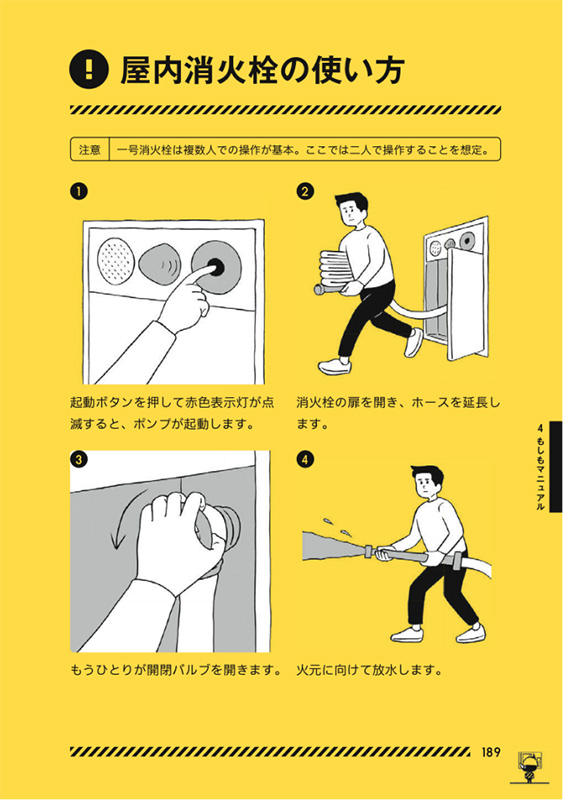

「火災が起きた場合、火災警報が鳴って駅務室の火災受信機のパネルランプが付き、どこで発生しているかを知らせます。係員がすぐに現場に駆けつけ、消火にあたります。駅の構内何カ所かに屋内消火栓が装備されています。非常用電話もついていますので、万が一お客様がいち早く火事など発見された場合、そちらからご連絡いただくこともできます」

「その他、災害対策としては、防水対策で駅の出入り口に防水板が設置されています。あとは地震対策ですね。駅構内で地震にあった場合は、まず落ち着いて行動することが大事です。落下物などから身を守り、姿勢を低くして揺れがおさまるのを待ってください。また、ホームには絶対に下りないようにしてください。揺れがおさまったら、駅係員が避難場所まで誘導します」

−電車が止まってお家に帰れなくなっちゃったら、どうすればいいですか?

「大地震が発生した時のために、各駅には災害用備蓄品が常備されています。こちらも東日本大震災以降に設置されたものです。帰宅困難者のために、飲料水、簡易マット、簡易ライト、防寒用ブランケット、携帯トイレなどの備蓄があります。また、都営地下鉄では、平成27年7月から、地震や火災が発生した際の駅のホームや車内における、駅係員や乗務員が行う対応やお客様がとるべき行動などを、小冊子『防災ハンドブック』に見やすい図でまとめています。こちらは都営地下鉄101駅で配布していますので、ぜひ見てみてくださいね」

防災週間だけでなく、普段から、防災に対する準備や心構えが必要だということがよくわかりました。防サイくん、いろいろと調査ありがとうございました!また遊びにきてくださいね!