青木淳さんに都営交通を巡っていただき、その使われ方を考察していただくこの連載。今回は、東京さくらトラム(都電荒川線)の停留場のベンチがテーマ。そのありうべき姿を、4回にわたってお届けします。

第1回東京さくらトラム(都電荒川線)とそのベンチについて

ーー都電荒川線を巡ってみていかがでしょうか。

青木淳さん「いいですよね。ホッとするというか。」

ーー停留場でここは良いなというところはありましたでしょうか。

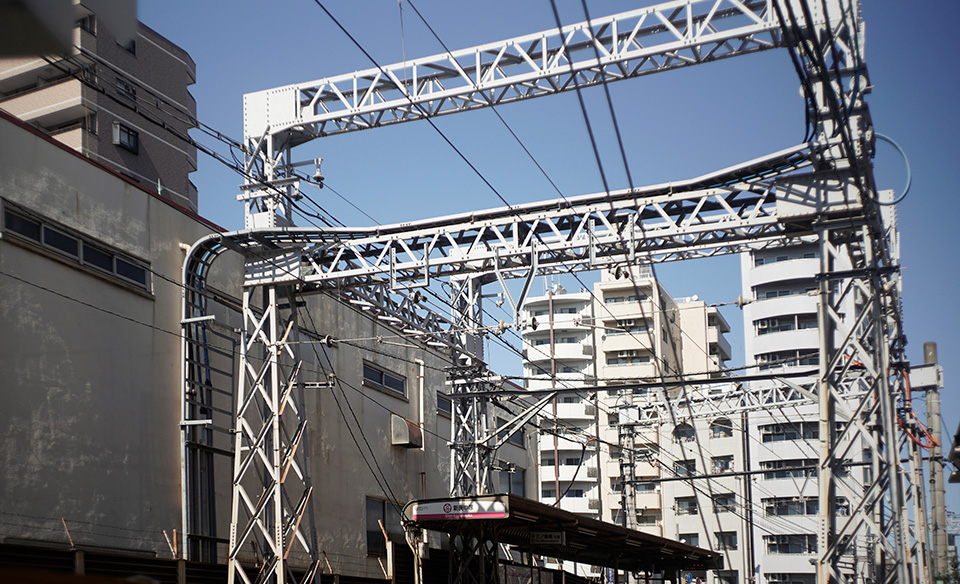

青木淳さん「鬼子母神前、がいいですね。すべてが、既製品のH鋼やアングル材の同じような組み合わせ方でできている。柱や梁といった構造体だけでなく、手すりや広告の枠も、全部ですね。とても美しいと思います。」

ーーたしかにある種の清潔感がありますね。他方、停留場によっては、全体に老朽化してきている感じもあります。とくにベンチが吹きさらしのなか無垢の木が割れてしまっているところが見受けられました。これはこれで風情があるとも言えますが。

青木淳さん「そうですね。それと気になったのはベンチの低さです。

今のベンチはすこし低過ぎる印象がありますね。お年寄りが座ったり立ったりするときに、腰に負担がかかると思います。立ち上がる時に助けになるようなものも、本当はある方が良い。」

ーー手すりでしょうか。

青木淳さん「そうですね。それでいていかにも高齢者向け、という感じにならないようなものができるとよいでしょうね。」

ーーそれはなかなか難題ですね。

青木淳さん「はい。でも、そのヒントは先ほどお話しした鬼子母神前にあるような気がします。」

ーーどういうことですか?

青木淳さん「たとえばこの都電沿線にある柵を見ても、年代ごとに色々な種類があります。最初はレールを折り曲げて柵にしていた。それがいわゆる現場で大工さんが切って作る金網になって、今はあらかじめ工場で作られたものをはめていくだけになった。」

ーーたしかに時代時代でいろいろな柵があるものですね。線路でつくられている柵はカッコいいですね。

青木淳さん「はい。鬼子母神前停留場はレールを使っていないけれども、鉄材を同じように丁寧に作っている。そこがいいのだと思います。」

ーーベンチにもその考え方は応用できるものでしょうか?

青木淳さん「ええ。とても面白い試みになると思います。」

ーーいったいどのようなベンチが生まれるのでしょうか。

次回に続きます。

-

- 青木 淳(あおき じゅん)

-

建築家。青木淳建築計画事務所を主宰。青森県立美術館などの公共建築、住宅、一連のルイ・ヴィトンの店舗などの商業施設など、作品は多岐に渡る。1999年日本建築学会賞、2004年度芸術選奨文部科学大臣新人賞などを受賞。主な著書は、『JUN AOKI COMPLETE WORKS Ⅰ:1991-2004』、『同第2巻:青森県立美術館』、『同第3巻:2005-2014』、『原っぱと遊園地』など。